「最近、気分の波が激しくて辛い……」と感じていませんか?

双極性障害は、躁状態とうつ状態を繰り返す精神疾患です。 仕事や日常生活にも大きな影響を与えるため、早期発見と適切な対処が重要になります。

この記事では、双極性障害の症状から治療法、職場での対応まで網羅的に解説します。

理解を深めると自分自身や周囲の人をサポートできるようになります。 さっそく詳しく見ていきましょう。

Contents

双極性障害とは?基本的な症状と分類

双極性障害は、躁状態とうつ状態を繰り返す気分変動を特徴とする精神疾患です。 本記事では、その症状や分類、そして似た症状を持つ他の疾患との違いを解説します。

具体的には、躁状態・うつ状態・混合状態の基本的な症状、Ⅰ型とⅡ型の違い、そして鑑別診断に関しても詳しく見ていきましょう。

双極性障害の3つの基本症状(躁状態・うつ状態・混合状態)

双極性障害の核心症状は、躁状態、うつ状態、そして躁とうつが混在する混合状態です。これらの症状の正確な理解は早期発見・治療に直結するため、極めて重要といえます。

躁状態では気分が異常に高揚し通常以上に活動的となります。

睡眠時間が2〜3時間程度でも疲れを感じず、エネルギッシュな状態が続くのが特徴です。また衝動的な買い物や投資や現実離れした壮大な計画を立てるなど、判断力の低下も見られがちです。

会話が早口になり、次々とアイデアが浮かぶ「観念奔逸」と呼ばれる症状も現れる場合があります。

うつ状態では意欲の著しい低下と気分の落ち込みが顕著に表れます。

強い疲労感や無気力感が数週間以上続き、集中力が極端に低下するなど、日常的な作業や判断が困難になる状況です。食欲不振や不眠、過眠などの身体症状も伴うことが多く、何事にも関心や喜びを感じられなくなります。

混合状態は理解が困難で、躁状態の高い活動性とうつ状態の深刻な落ち込みが同時に起こる状態を指します。エネルギーは高いものの気分は沈んでいるため、焦燥感や易怒性が強く現れ、自傷行為や自殺企図のリスクが特に高まる危険な状態といえるでしょう。

適切な薬物療法や心理療法で、これらの症状は十分にコントロール可能です。症状の波を予測し日常生活の質を保ちながら、病気と向き合っていくことが治療の目標となります。

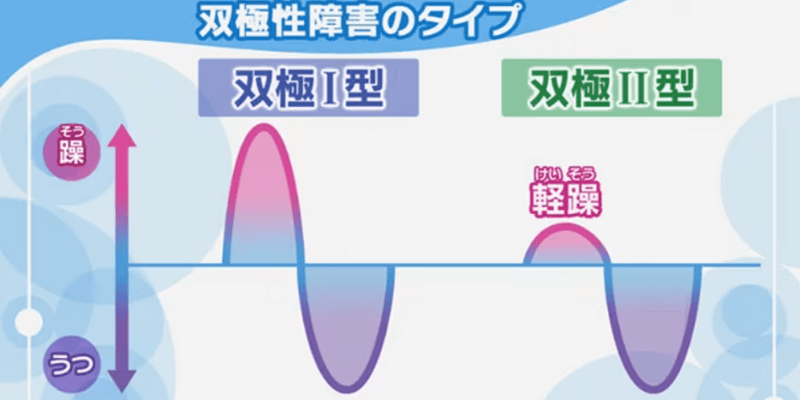

双極性障害Ⅰ型とⅡ型の違いと診断基準

双極性障害はⅠ型とⅡ型に分類されます。Ⅰ型は少なくとも一度は躁エピソードを経験したことが診断基準となります。一方でⅡ型は軽躁エピソードと少なくとも一度のうつエピソードを経験したことが診断基準です。

躁エピソードと軽躁エピソードの違いは、症状の重症度と期間の長さによって区別されます。Ⅰ型では、社会生活に深刻な支障をきたすほどの激しい躁状態(1週間以上継続)を経験するのに対してⅡ型の軽躁状態(4日以上継続)は日常生活に支障をきたすほどではありません。

出典:きょうの健康 こころの病気総力特集「双極性障害」(NHK総合テレビ,2019年2月14日初回放送)

しかしいずれの型も適切な治療を受けて症状をコントロールし、より良い生活を送れます。正確な診断のためには、専門医による診察が不可欠です。

双極性障害と似た症状を持つ他の疾患との見分け方

双極性障害はうつ病や統合失調症など、他の精神疾患と似た症状を示すことがあります。 そのため、正確な診断には専門医による鑑別診断が不可欠です。

例えばうつ病は気分の落ち込みが主な症状ですが、双極性障害では躁状態も経験します。統合失調症は幻覚・妄想の症状を伴う場合がありますが、重度の双極性障害でもこれらの症状は起こりえます。症状が重なっているケースもあり、専門家の診察と適切な診断が非常に重要です。

双極性障害が仕事・日常生活に与える具体的な影響

双極性障害は仕事や日常生活にさまざまな影響を与えます。 躁状態とうつ状態のそれぞれの具体的な影響と、職場や周囲の人間がとるべき対処法を解説します。

さらに躁状態とうつ状態が混在する混合状態に関しても、注意すべき点を明確にします。

躁状態が職場に与える影響と対処法

躁状態では気分が高揚し活動性が非常に高まります。仕事では生産性が一時的に向上する場合もありますが、一方で衝動的な行動や現実的でない計画を立ててしまう可能性があります。

周囲とのコミュニケーションでも言葉遣いが乱暴になったり、周囲の意見を聞かなくなったりするなど、人間関係に悪影響を及ぼす可能性があります。

職場としては、本人の状態を理解し無理強いをしないような配慮が大切です。

周囲の同僚にも、本人の状況を理解してもらうための説明を行い適切なサポートを得られる環境を整えましょう。また必要に応じて休暇取得を促したり、業務内容を調整したりするなど柔軟な対応が求められます。

うつ状態が職場に与える影響と対処法

うつ状態では強い疲労感や意欲の低下、集中力の減退などが現れます。

そのため仕事への遅刻や欠勤、ミスが増えるなどの影響が現れる可能性があります。 本人としては仕事に行くこと自体が大きな負担となる場合もあります。

職場としては本人の状態を理解し無理強いをせず、休暇取得を促すなどの配慮が大切です。 また「業務量を減らす」「簡単な業務から始める」など、できる範囲で仕事ができるようにする配慮も有効です。

周囲の同僚にも本人の状態を理解してもらい、サポートを依頼するのも重要になります。 必要に応じて産業医や専門機関への相談も検討しましょう。

混合状態の特徴と周囲が注意すべきポイント

混合状態は躁状態とうつ状態の症状が同時に現れる状態です。

そのため気分の激しい揺れ動き、活動性の低下と増加の両極端な状態、そして衝動的な行動などが特徴です。 周囲は本人の行動や言動の変化に注意深く観察し、必要に応じて専門機関への相談を促しましょう。

本人は自身の状態を把握しにくいため、周囲のサポートが不可欠です。

理解を示し寄り添う姿勢が、本人の精神的な負担軽減につながります。

双極性障害の治療方法|3つの基本アプローチ

双極性障害の治療には、薬物療法、心理療法、そして生活療法の3つの基本的なアプローチがあります。 それぞれの療法の特徴や効果、そして具体的な方法を解説します。

適切な治療で症状のコントロールが可能になり、より質の高い生活を送ることが期待できます。

薬物療法:気分安定薬の種類と効果

双極性障害の薬物療法の中心となるのは気分安定薬です。 気分安定薬には、リチウム製剤、抗けいれん薬、抗精神病薬などがあり、それぞれに特徴と効果があります。

リチウム製剤は躁状態とうつ状態の両方を抑制する効果があります。

抗けいれん薬は躁状態の抑制に効果的で、うつ状態にも効果を示すものがあります。抗精神病薬は躁状態の症状、特に精神病的な症状の抑制に効果的です。

どの薬剤が最適かは患者の症状や病歴、体質などを考慮して医師が判断します。

薬物療法は症状の軽減や再発予防に有効ですが、副作用に注意する必要があります。 医師の指示に従って服用し、定期的な診察が重要です。

心理療法:認知行動療法と対人関係療法

心理療法は、患者の思考や行動パターンや対人関係の改善を促す治療法です。

認知行動療法は患者のネガティブな思考パターンを修正し、より建設的な考え方や行動を身につけることを目指します。

対人関係療法は対人関係の問題点を改善し、良好な人間関係を築くためのスキルを身につけることを目指します。

これらの心理療法は薬物療法との併用で、より効果的な治療が期待できます。 特に再発予防や社会生活への適応に有効です。

継続的な治療によって症状のコントロールだけでなく、精神的な安定感の向上も期待できます。

生活療法:規則正しい生活リズムの重要性

生活療法は規則正しい生活リズムを維持し、症状のコントロールを目指します。

十分な睡眠時間、バランスの良い食事、適度な運動などは、精神的な安定に大きく影響します。不規則な生活は、症状の悪化を招く可能性があるため、生活リズムを整えることは非常に重要です。

具体的な方法としては次のようなものが挙げられます。

- 毎日同じ時間に起床・就寝する

- 規則正しい食事を摂る

- 適度な運動を行う

- カフェインやアルコールの摂取を控える

これらの生活習慣を改善できれば症状の安定だけでなく、日常生活の質の向上にもつながります。

双極性障害の方に適した職場環境と働き方のコツ

双極性障害を抱える方が働きやすい職場環境と、症状に合わせた働き方の工夫を解説します。 双極性障害に優しい職場の見分け方、症状の波に対応したスケジュール管理、そして上司や同僚との効果的なコミュニケーション方法を詳しく見ていきましょう。

双極性障害に優しい職場の特徴と見つけ方

双極性障害の方が安心して働ける職場にはいくつかの特徴があります。

まずメンタルヘルスへの理解が深く、社員の健康を配慮する企業文化が根付いている点です。

具体的な指標としてはメンタルヘルスに関する研修の実施、産業医の配置、相談窓口の設置などが挙げられます。 また柔軟な勤務時間制度(時短勤務、フレックスタイム制など)や休暇制度が整っているかも重要なポイントです。

さらに業務内容や役割が、個々の状況に合わせて調整できる体制が整っているかどうかも確認しましょう。 自分に合った職場を見つけるためには、求人情報や企業ホームページ、面接などで就業環境をしっかり確認しましょう。

症状の波に合わせたスケジュール管理術

双極性障害の症状は躁状態とうつ状態を繰り返すため常に一定ではありません。 そのため症状の波に合わせて、柔軟にスケジュールを調整するスキルが求められます。

例えば躁状態の時はエネルギーが有り余っているため、積極的にタスクに取り組めますが、同時に衝動的な行動や計画性の欠如に注意が必要です。

一方でうつ状態の時はやる気が低下し集中力も低下するため、無理せず休むことも重要になります。 そのため日々の体調を記録し、その日の体調に合わせてタスクの優先順位を決めたり、休憩時間を調整したりするなど柔軟な対応が求められます。

また長期的な計画を立てる際には症状の波を考慮し、余裕を持ったスケジュールを立てましょう。

上司や同僚とのコミュニケーション方法

双極性障害を抱えながら職場で働く際には、上司や同僚との円滑なコミュニケーションが重要な鍵となります。ただし病名の開示は義務ではなく、あくまでもご自身の判断で決められます。開示する場合は、職場の理解度や自身の症状の安定性、キャリアへの影響などを総合的に考慮して判断しましょう。

もし症状を説明することを選択される場合は、すべての詳細を話す必要はありません。例えば「気分の波があり、調子の良い日と悪い日がある」「定期的な通院が必要」となどの業務に関連する部分のみを伝え、どのような配慮や支援が必要かを具体的に説明しましょう。適切な時期と場所を選んで話し合えれば、より建設的な対話につながります。

定期的に自身の調子や仕事の進捗を適度に共有すると、周囲の理解を深められます。また困った時にすぐ相談できるよう日頃から良好な信頼関係を築きましょう。

必要に応じて直属の上司、人事部、産業医、職場のカウンセラーなど、さまざまな相談先を活用しましょう。上司には業務調整、人事部には制度や手続き、産業医には医学的見地からのアドバイスを求めるなど、それぞれの立場や専門性を理解し、状況に応じて適切な相談先の選択が大切です。

双極性障害との向き合い方|本人・家族・職場ができること

双極性障害と向き合ううえで、本人、家族、そして職場がそれぞれできることを解説します。 セルフケアやサポート方法、そして職場での配慮など、具体的な方法を提示します。

本人ができるセルフケアと症状管理

双極性障害とうまく付き合っていくためには、日々のセルフケアが大切になります。

まず自分の症状をきちんと理解し記録をしましょう。

気分の変化、睡眠時間、食欲、活動量などを記録すると症状のパターンを把握できて、悪化の兆候を早期に察知できます。

規則正しい生活リズムを心がけ、十分な睡眠時間を取り、バランスの良い食事を取りましょう。また適度な運動やリフレッシュできる趣味を取り入れると、精神的な安定に繋がります。

さらに専門医による定期的な診察を受け、必要に応じて薬物療法や心理療法などの治療も大切です。自身の状態を客観的に把握し、適切な対処法を学べば、症状をコントロールできます。

家族や友人ができるサポート方法

家族や友人にとって双極性障害を持つ人のサポートは、時に困難な課題となる場合もあります。しかし理解と共感に基づいた適切なサポートは、本人にとって大きな支えとなります。

まず本人の気持ちを理解し寄り添う姿勢が大事です。症状を正しく理解し、偏見や差別を持たないよう心がけましょう。

また本人が安心して話せる環境作りも大切です。必要に応じて専門機関への相談を促したり、治療への同行なども有効なサポートとなります。さらに家族や友人同士で支え合えば、負担を軽減できます。

職場の上司・同僚が心がけるべき配慮

職場の上司や同僚は双極性障害を持つ従業員に対して理解と配慮を示すのが大切になります。まず障害に関して正しい知識を身につけ、偏見を持たないようにしましょう。

また本人の状態を把握し、必要に応じて業務内容の調整や休暇取得への柔軟な対応が大切です。無理強いせず本人のペースに合わせてサポートし、安心して仕事に取り組める環境を作る必要があります。

さらに定期的に本人の様子を確認し、困っていれば すぐに相談できるような体制作りも重要です。職場全体でメンタルヘルスへの理解を深めサポート体制を整えれば、双極性障害を持つ従業員が安心して働き続けられる環境を実現できます。

まとめ

この記事では双極性障害に関する包括的な情報を提供しました。

双極性障害とは躁状態とうつ状態を繰り返す精神疾患であり、仕事や日常生活に大きな影響を与える可能性があります。

しかし双極性障害は治療法が確立されており、適切な治療継続により症状をコントロールしながら生活できる疾患です。

この記事が双極性障害に悩む方々、そしてそのご家族や周囲の方々にとって少しでも役立つ情報を提供できていれば幸いです。

より深い理解と適切な対応によって双極性障害と共存しながら、充実した生活を送れるようになります。必要に応じて専門医や相談機関への相談を積極的に活用してください。

コメントを残す